本文来自微信公众号:图数室,作者:图数室,头图来自:AI生成

中国高校2024年撤销1428个专业点创历史新高,传统工科和理论脱离实践的专业成淘汰主力,如冶金工程、公共事业管理等;人工智能、数字经济等新兴学科快速扩张。专业调整反映产业升级与就业需求变化,高校通过“动态菜单”模式优化结构,未来学科设置将更注重与时代需求动态结合。

• 🚨撤销规模创新高:2024年高校撤销专业点达1428个,停招数量超新增。

• 🏭传统工科退场:冶金工程等专业因产业升级和产能压缩被批量淘汰。

• 🎓顶尖院校带头调整:四川大学、山东大学等“双一流”高校大规模撤销低效专业。

• 💡新增学科聚焦前沿:人工智能、数字戏剧等29种新专业响应国家战略与科技趋势。

• 📉就业率决定存亡:连续五年就业率低于60%或招生困难的专业成撤销重点。

• 🔮动态调整成趋势:高校专业设置加速迭代,未来或如“动态菜单”随需求变化。

当南昌大学一口气砍掉8个本科专业,山东大学裁撤10个专业“壮士断腕”,一场席卷中国高校的“专业大逃杀”悄然上演——曾经的热门专业为何沦为“淘汰品”?

数据显示,2024年全国高校撤销专业点数量飙至1428个,创历史新高:工业设计、公共事业管理等“夕阳专业”集体退场,被裁撤的专业中,竟有连续五年就业率不足60%的“天坑”,也有曾叱咤一时的“国际范儿”学科。

更耐人寻味的是,一边是传统专业的“大撤退”,一边是人工智能、数字戏剧等学科的“野蛮生长”。当高校专业设置变成“动态菜单”,未来的大学生该如何押注人生?

哪些大学在撤专业?

大学专业设置正在经历一场“大洗牌”,那些跟不上时代发展的专业在逐渐被淘汰。

4月29日,南昌大学教务处发布《关于南昌大学2025年拟撤销本科专业的公示》,拟撤销戏剧影视文学等8个本科专业。

撤销专业的高校并不是只有南昌大学。2025年还未过半,已有多所大学发布撤销专业的通知,据图数室不完全统计,截至目前,包括南昌大学在内,已有5所大学发布撤销专业的通知,山东大学更是“大手一挥”撤了10个专业。

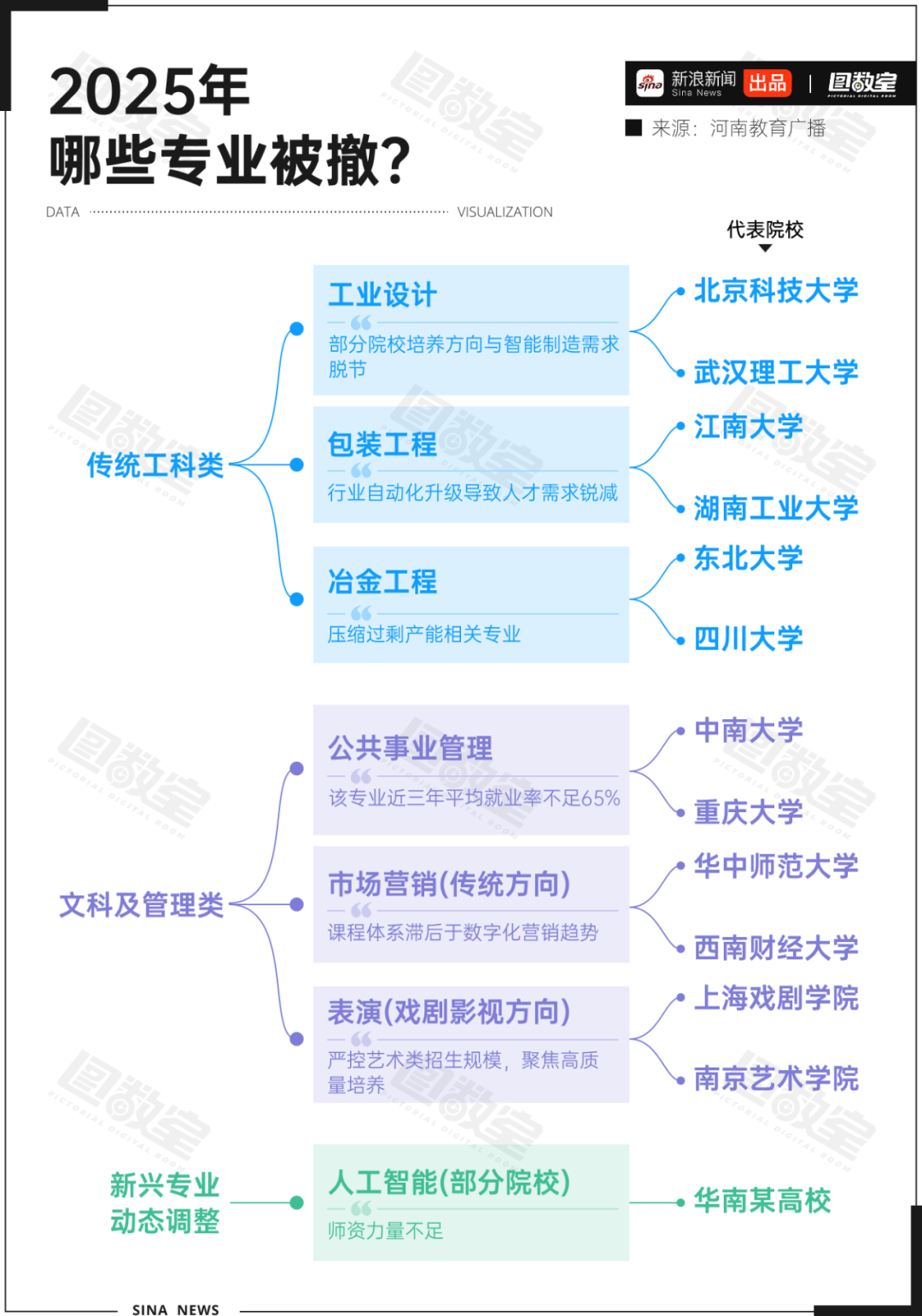

仔细分析2025年被撤销的专业,大致可以分为两类:“夕阳产业”专业和“纸上谈兵”专业。

以北京科技大学、湖南理工大学和四川大学等院校代表的工业设计、包装工程、冶金工程这些传统工科专业的撤销,直接反映了产业升级的阵痛。比如冶金工程,在国家压缩过剩产能的背景下,相关人才需求自然锐减。

公共事业管理、传统市场营销这类专业的撤销,则暴露出理论脱离实际的问题,就业率持续走低、课程体系落后就是最好的证明。

值得注意的是,上海戏剧学院和南京艺术学院开始撤销表演(戏剧影视方向)专业,这种“做减法”的举措背后是“聚焦高质量培养”的考量。在文娱产业鱼龙混杂的当下,两所顶尖艺术院校主动收缩培养规模,释放出行业积极向好的发展信号。

专业调整背后,其实是高校在重新思考“培养什么人”的问题。

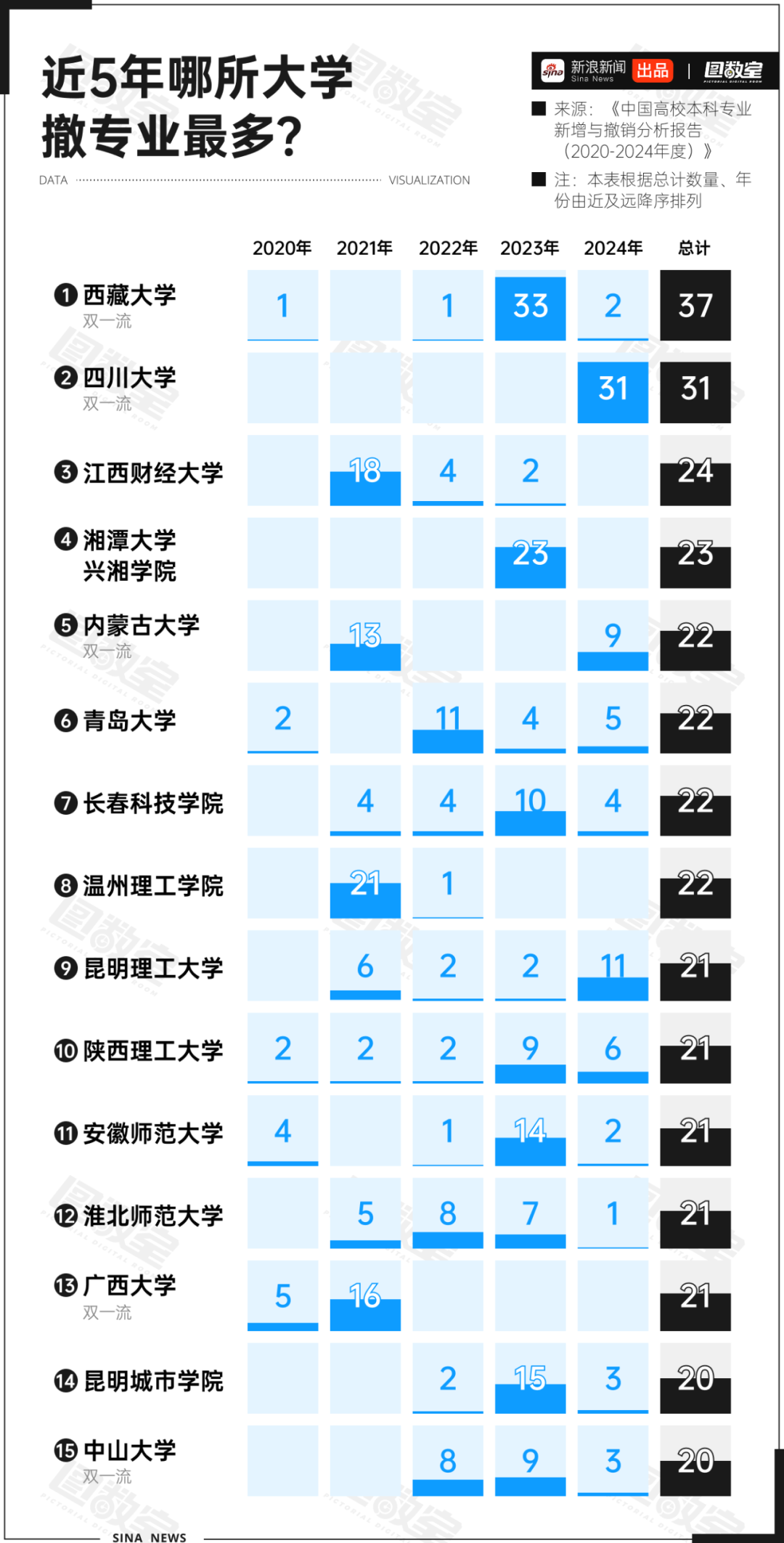

各所大学撤销的专业越来越多,撤销专业已经不再是零星现象,而是变成了一场大规模的“专业大调整”。从近5年的统计来看,西藏大学以37个撤销专业位居榜首,其2023年单年撤销33个专业的“壮士断腕”之举尤为引人注目。同为“双一流”的四川大学、内蒙古大学等高校也纷纷上榜,表明重点院校正在带头推进专业结构优化。

当然,除双一流之外的普通高校也以渐进式的调整,对院校专业进行“瘦身”。以陕西理工大学为例,其在2020~2024年5年时间中,陆续对专业进行撤销调整。这种差异既源于各校历史包袱不同,也体现了对高等教育大众化与精英化道路的不同选择。

近年被高频撤销的专业

每年高考前,教育部都会公布上一年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。这份“生死簿”,被很多新一届高考生视作国家层面的“种草”或“劝退”,为即将到来的志愿填报提供参考。

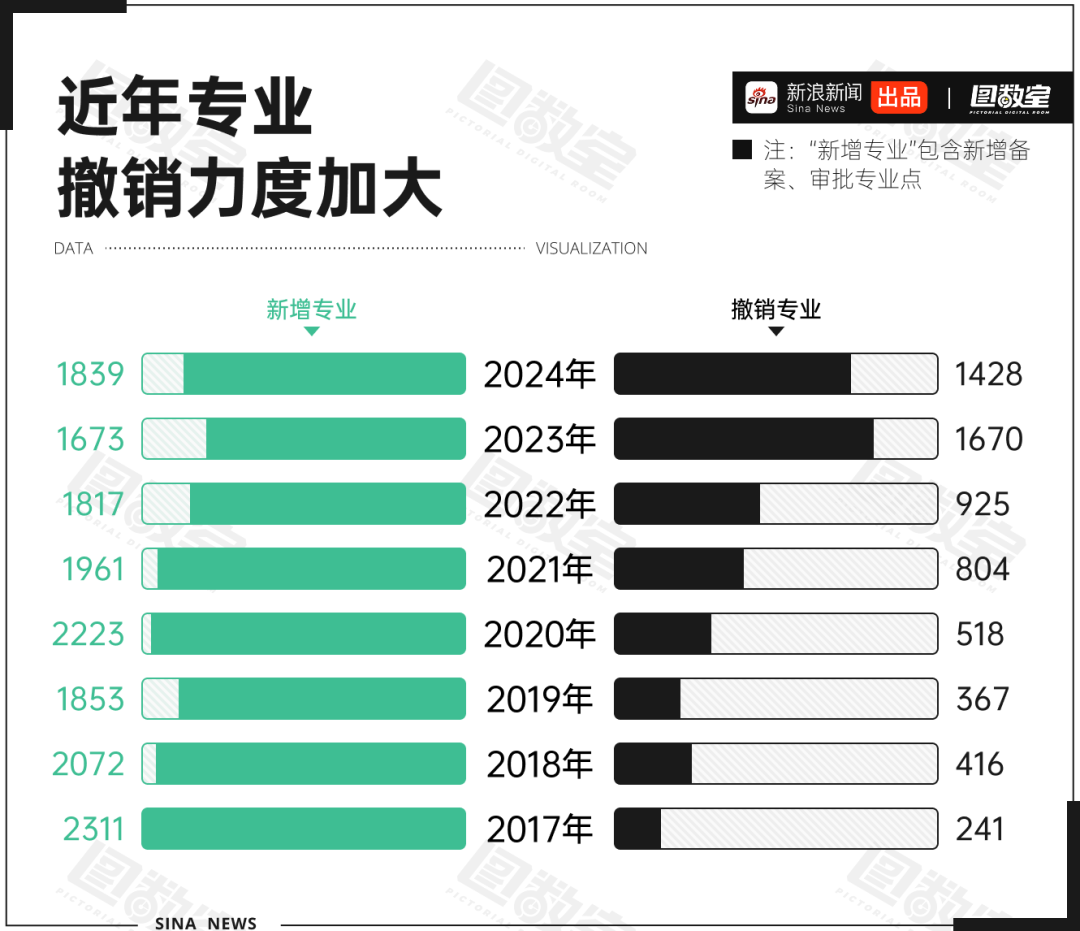

根据教育部日前公布的2024年度备案和审批结果,今年,高校共新增专业点1839个,撤销专业点1428个。再加上停招专业点2220个,撤销、停招专业点数量大幅超过增设专业点。

据教育部2024年公布的数据,近12年来,全国共新增本科专业布点数2.1万个,撤销或停招不适合经济社会发展的专业布点数1.2万个。而从近5年数据来看,新增专业点有所收紧,而撤销专业点逐年增加。

那么,哪些专业是撤销榜上的常客呢?

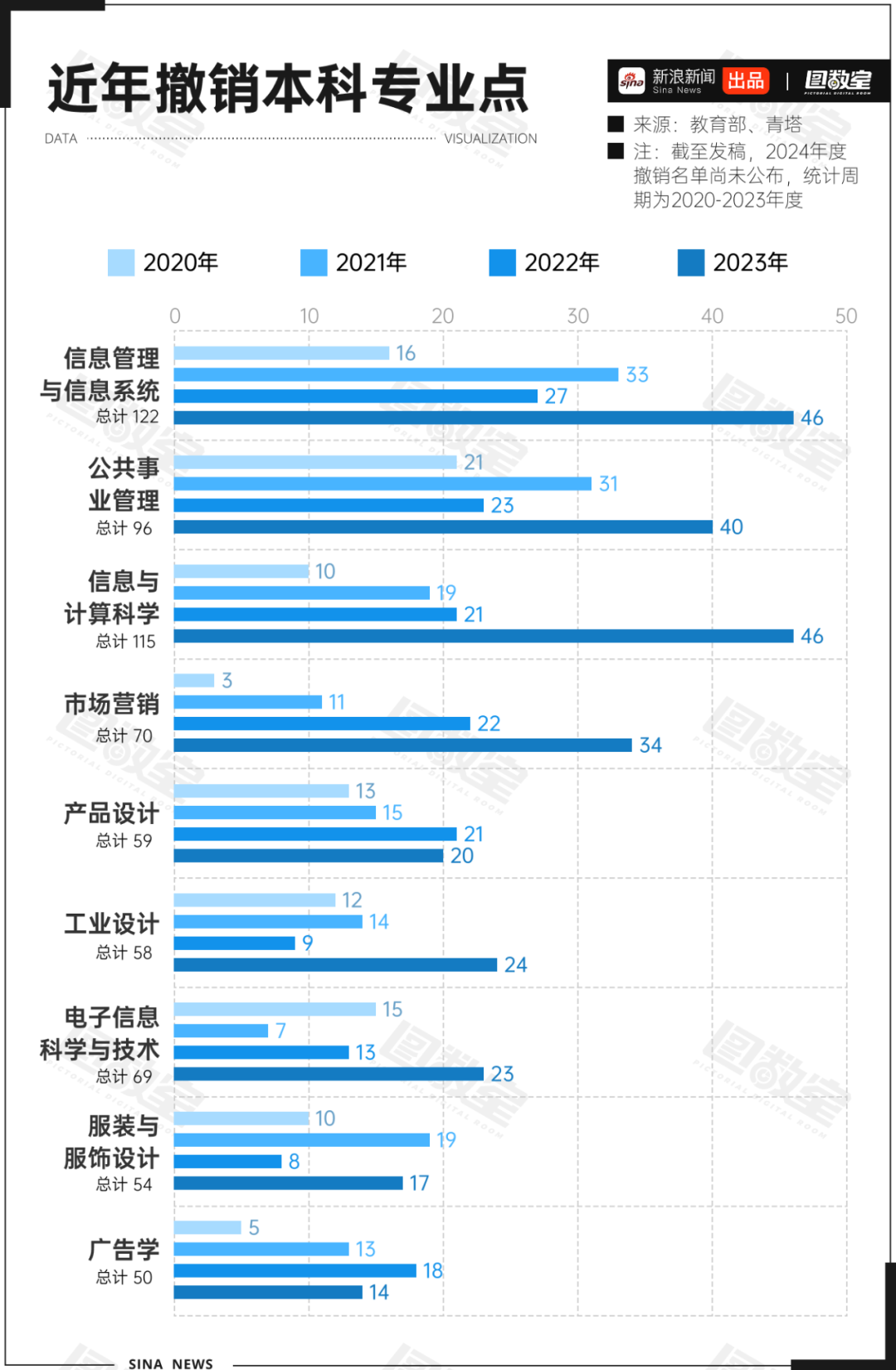

据统计,2020至2023年,“信息管理与信息系统专业”被撤销得最多,共122所;排名第二的“公共事业管理”共计被115所大学撤销,第三名“信息与计算科学”也被96所大学撤销。

与大家印象中的文科大撤退不同,近年撤销的本科专业,不少信息科技类专业赫然在列。

信息管理与信息系统、信息与计算科学、电子信息科学与技术,这三个专业看似走在了时代前列,细究起来就会发现都有一个通病——专业定位模糊,课程设置杂而不精。以信息管理与信息系统为例,该专业属于计算机和管理等的交叉学科,学生既学编程又学管理,但技能深度不足,就业时竞争力弱于纯计算机或管理专业毕业生。

专业点被撤销的原因,不外乎一进一出,要么难以招生,要么就业困难。根据教育部文件要求,“连续五年停止招生且无在校学生的专业,原则上应予撤销”。同时,北京、安徽等各地方也有明确规定,若专业就业率连续2~3年低于60%,即予以撤销。

追根究底,报考冷热也受就业影响,所以终究是就业在决定专业的扩张或撤退。

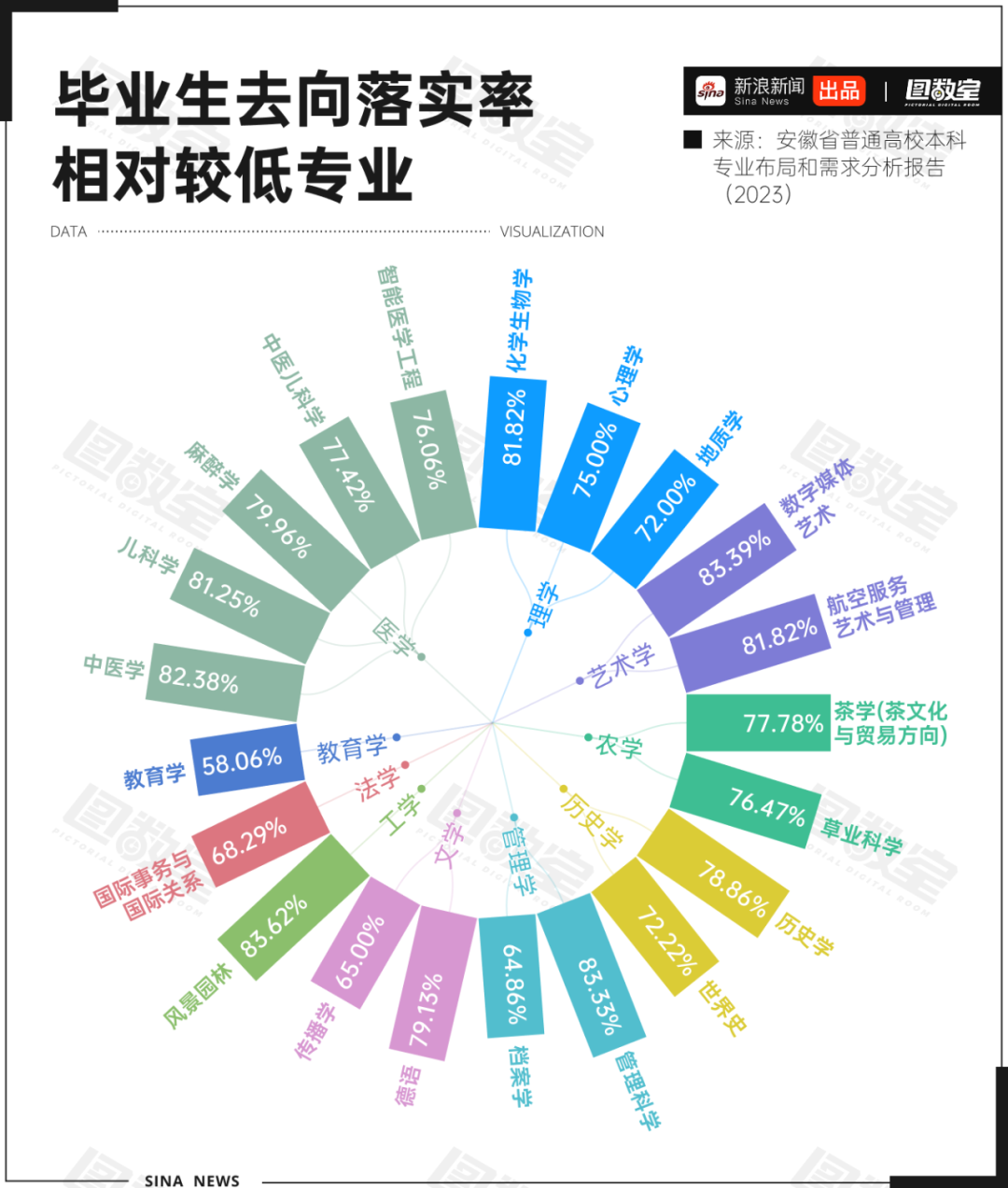

安徽省去年公布了本科毕业去向落实率较低的专业,其中医学首当其冲,涉及的专业最多,包含中医学、儿科学、麻醉学、中医儿科学、智能医学工程等。

而一些大类学科,如教育学、历史学、世界史等,因为侧重理论研究而岗位增长有限。像茶学、草业科学、风景园林等专业,过于细分小众,依赖地域产业,全国性需求不足,就业面狭窄。

所有学科都有其核心价值,只不过当市场需求与培养目标的错配,导致一些专业显得不合时宜。

一边做“减法”,一边做“加法”

近年来,教育部在裁撤部分就业率持续低迷、知识体系陈旧的专业之余,也因时制宜的增设了不少新专业。

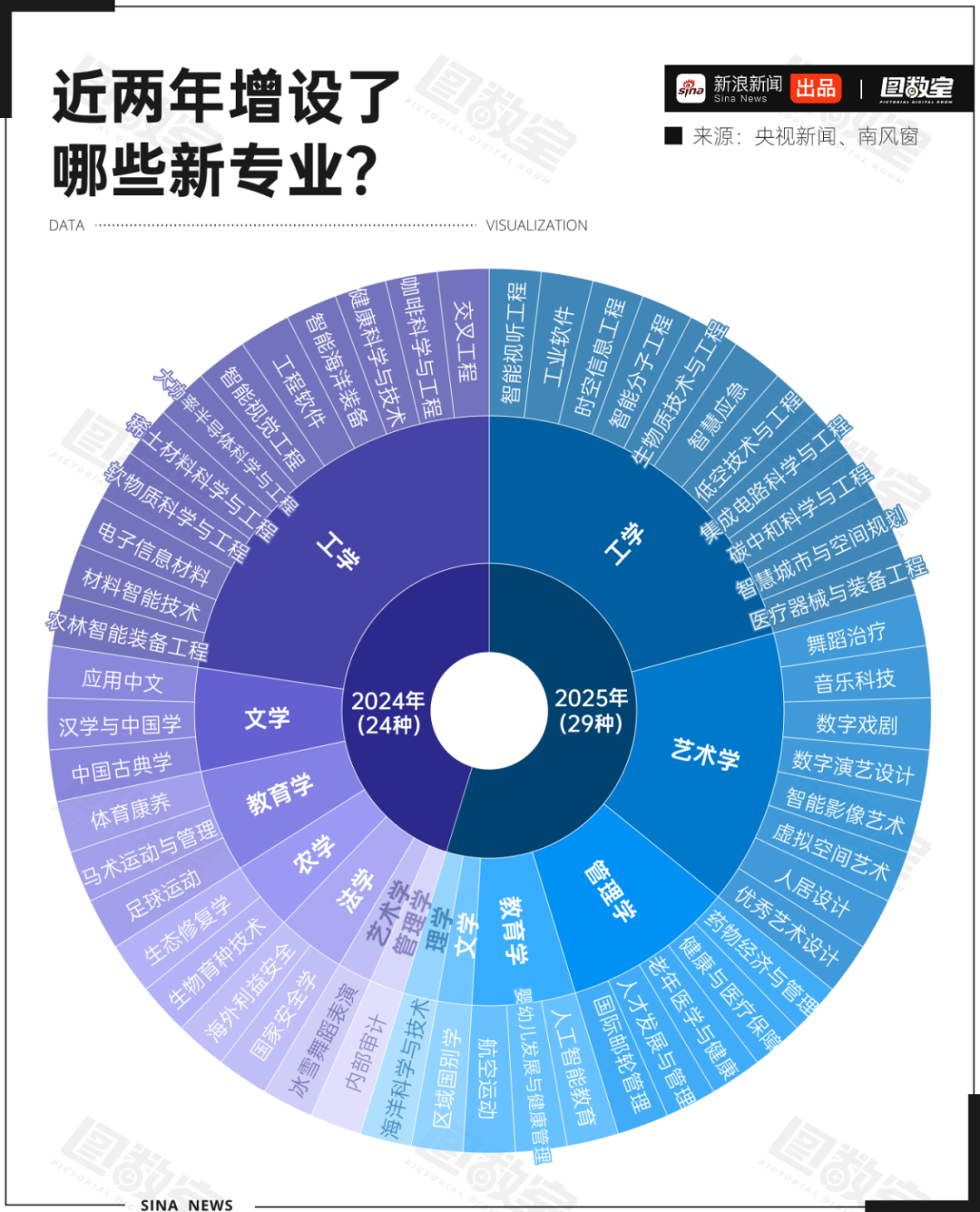

日前,教育部发布《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,增列29种新专业,充分体现国家战略、市场需求和科技发展牵引。

总结归类起来,在服务国家战略方面,增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术健康与医疗保障等专业。面向科技发展前沿,增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业。主动适应市场需求,增设了国际邮轮管理、航空运动等专业。同时,聚焦人工智能赋能经济社会发展,增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。

“学科跟着产业走,专业围着需求转”,这句话一点也不假。

年初,DeepSeek、宇树科技爆火,让人工智能相关领域再次破圈,并大大加快了人工智能的发展速度。人工智能毫无疑问是未来重要的发展方向,前景和钱景都广阔。

按数量看,近年新增的专业点的确大多集中在前沿科技方面,其中人工智能以平均每年新增83个专业点位列第一 ,紧随其后的是数字经济、智能制造工程、大数据管理与应用、智能建筑等。

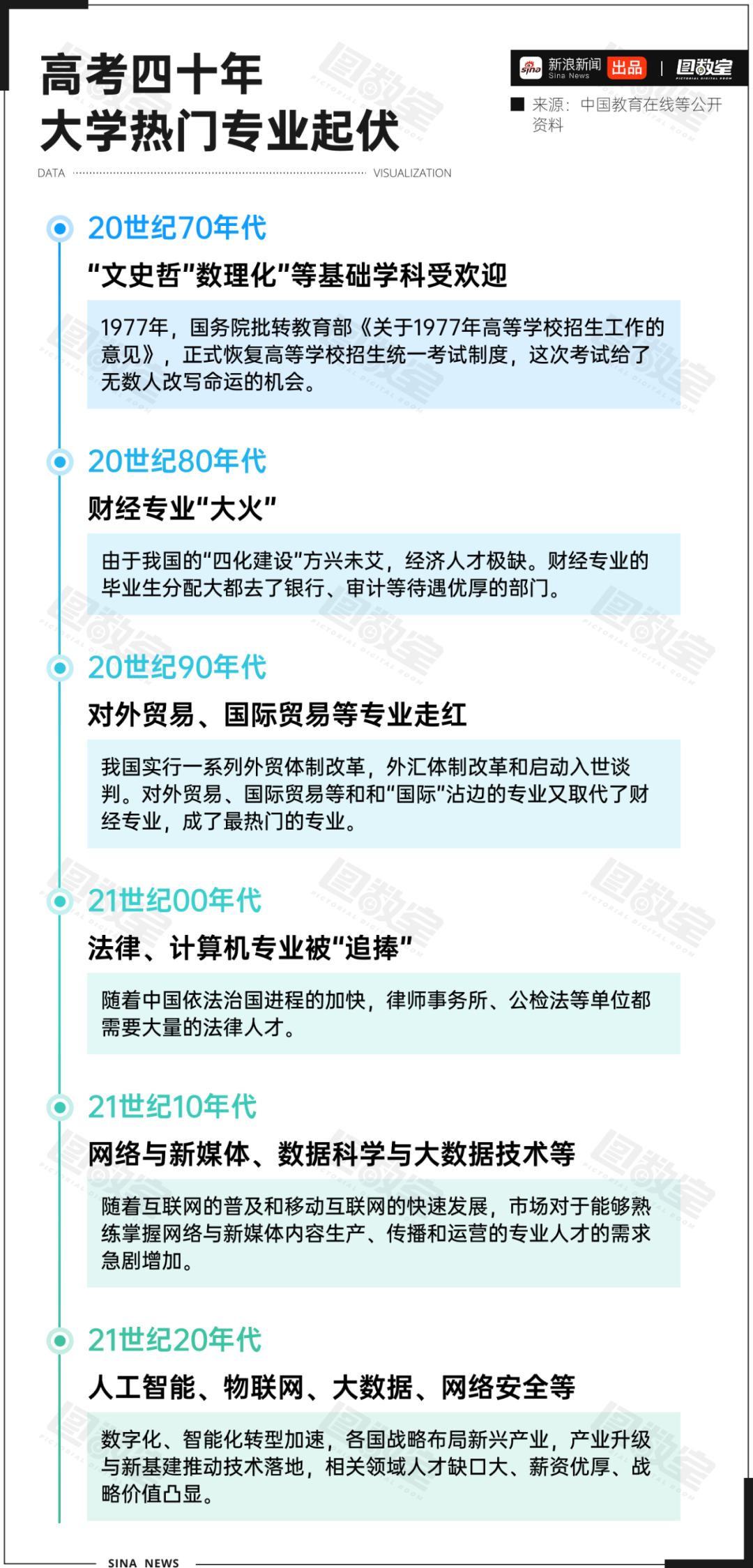

但事实上,风水轮流转,如今不少被裁撤的冷门专业,曾经都热门过。

百森咨询创始人冉涛曾说:“过去30年形成的冷门专业和热门专业,跟经济形势紧密相关。”

他认为:“90年代之所以出现会计热,是因为当时出现了创业潮,企业的数量迅速膨胀,每家企业都要做账;00年代之所以出现英语热,是因为中国加入WTO,国际贸易空前高涨;而后出现的土木热,则是房地产大牛市带起来的。这叫产业拉动热。”

而随着互联网的普及和移动互联网的快速发展,市场对于能够熟练掌握网络与新媒体内容生产、传播和运营的专业人才的需求急剧增加。2013~2016年,部属高校新增最多的专业是数字媒体艺术。

老话讲“三十年河东,三十年河西”。三十年前土木工程专业录取线高居榜首,如今却面临招生遇冷;曾被视为“万金油”的国际贸易专业,在跨境电商重构全球产业链的今天,正被数字经济等新兴学科取代。以往被认为是天方夜谭的赛博朋克,如今以人工智能站在聚光灯下。

专业目录的迭代只是表象,教育的实质是培养人才。

未来,高校专业设置可能会越来越像“动态菜单”,根据社会需求随时调整,这对高校的应变能力提出了更高要求。作为求学者,则唯有个人禀赋和时代需求动态结合,才能在众多的专业中找到人生方向。

本文来自微信公众号:图数室,作者:图数室