本文来自微信公众号:图数室,作者:图数室,题图来自:视觉中国

日料在中国快速扩张,门店超5.4万家,覆盖率达94.3%,但高价背后依赖预制菜和供应链工业化。人均消费超300元的日料中,食材成本低廉(如北极贝成本1.59元/片),溢价源于仪式感、高端符号(如omakase)和消费者身份认同,甚至引发中餐模仿日料提升档次的现象。

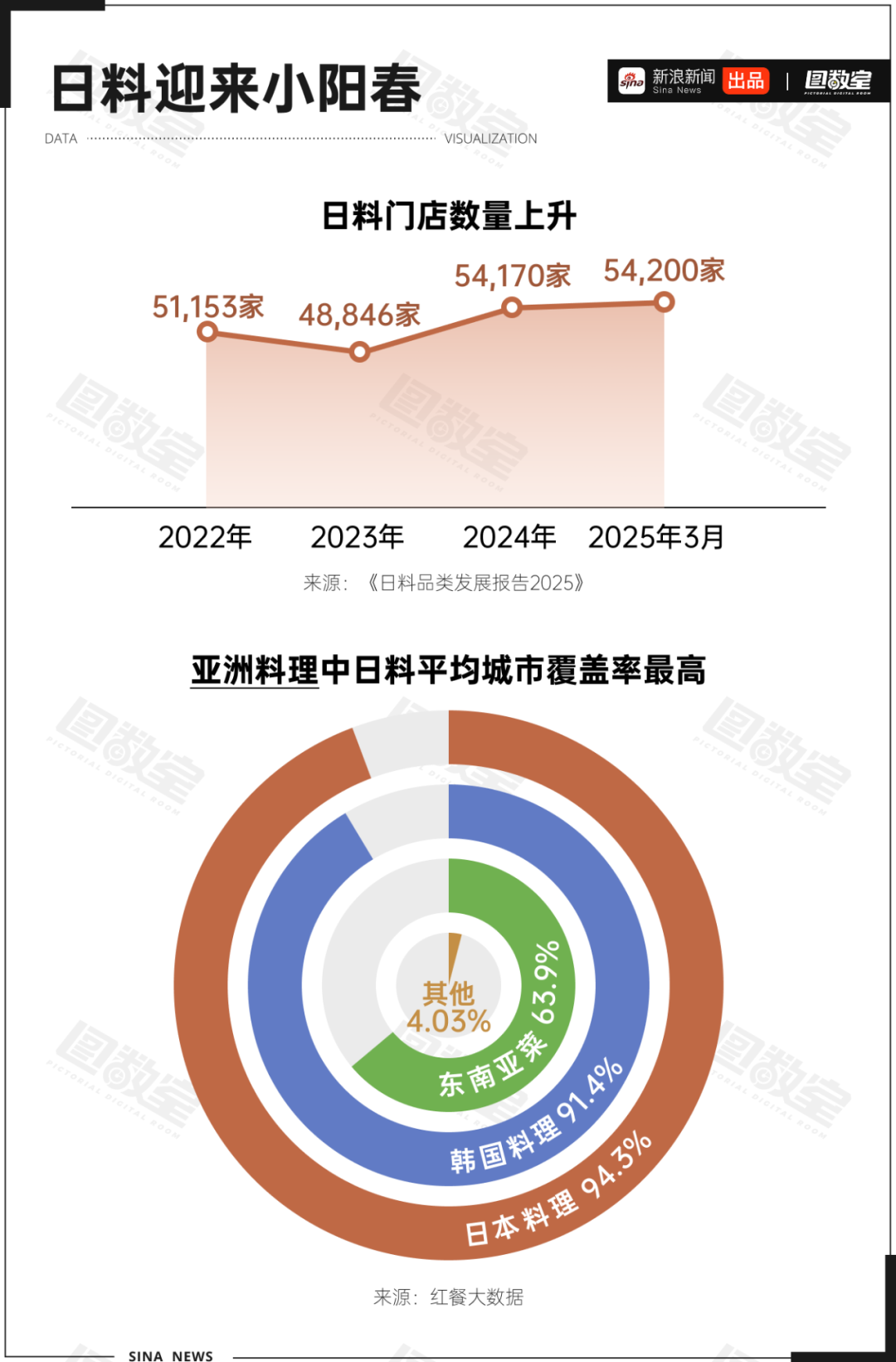

• 📊覆盖率霸主:日料以94.3%城市覆盖率稳居亚洲菜系第一,广东、上海为消费核心区。

• 💸高价与预制反差:人均322元日料大量使用预制菜,供应链工业化程度远超想象。

• 🍣食材溢价惊人:北极贝成本1.59元/片,售价翻十倍,刺身多为冷冻非冰鲜。

• 🎌仪式感溢价:omakase等高端日料通过稀缺性、主厨互动和仪式感支撑千元人均消费。

• 🏷️身份符号消费:消费者为日料买单更多是为彰显地位,而非单纯追求味道。

• 🔄中餐模仿困局:部分中餐模仿日料抬高价格,如麻婆豆腐、松花蛋被包装成高价“高端菜”。

近年来,日料在中国餐饮风光无限。截至2025年,全国日料门店数量已突破5.4万家,以94.3%的城市覆盖率领跑亚洲菜系,远超韩国料理和东南亚菜。

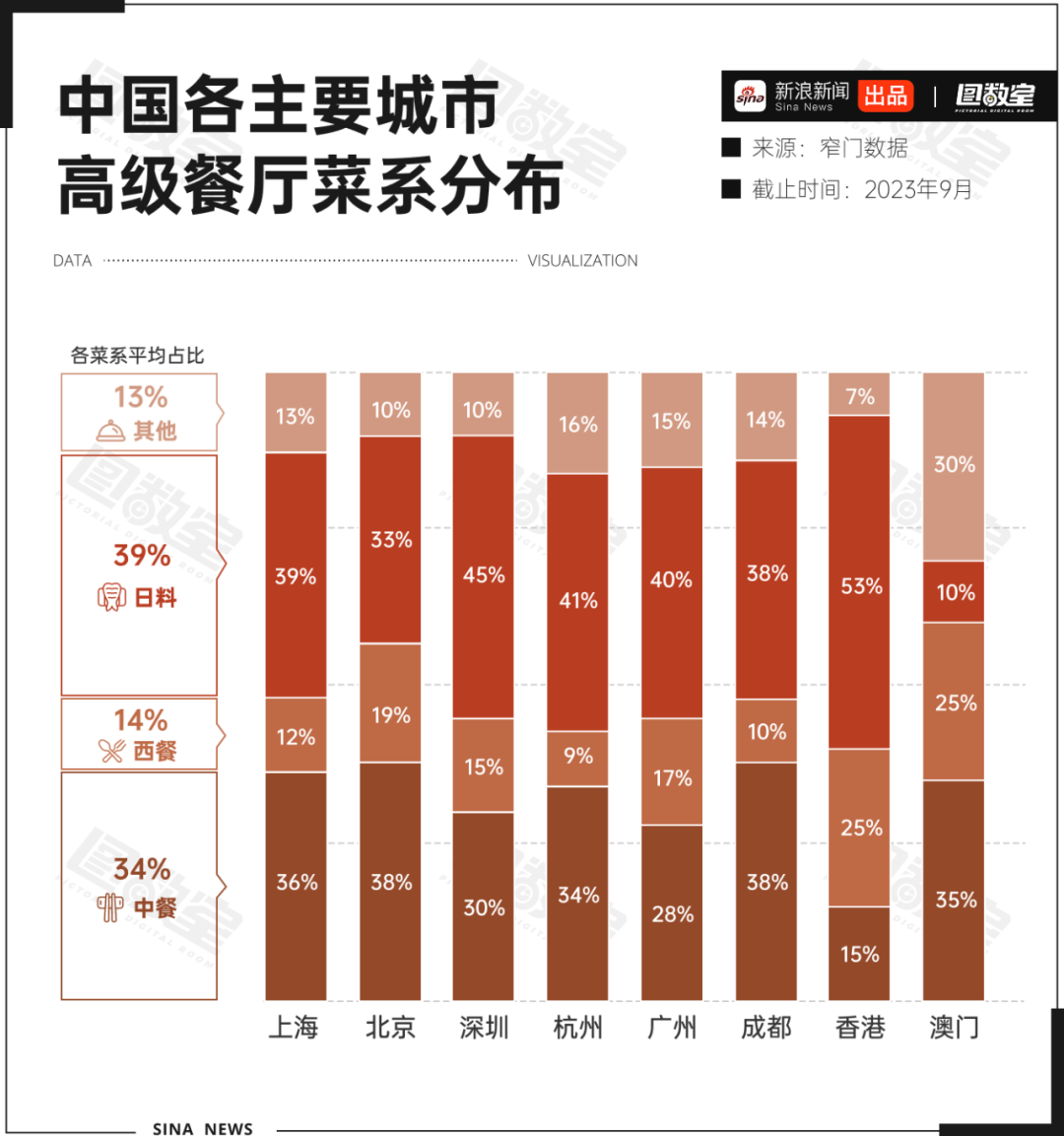

与此同时,日料的高人气与高溢价也伴随着争议:我国各大城市的高级餐厅中,日料平均占比高达39%。但人均消费高达322.4元的日料,实则大量依赖预制菜和半成品,从寿司食材到甜品,供应链的工业化程度远超消费者想象。

当一片成本仅1.59元的北极贝以十倍价格端上餐桌,消费者为之买单的真的仅是味道吗?

全国日料图鉴

推开一扇日料店的门,仿佛步入东京街角的一方静谧天地——推开印着日文的暖帘,原木桌椅与暖黄灯光交织出简约和风,开放式料理台前竹帘轻垂,禅意与现代感悄然相融。

这种标志性装修风格,正随日料门店的扩张渗透进中国城市的街巷。《日料品类发展报告2025》指出,截至2025年3月,全国日料门店数已经突破5.4万家。

当视线投向亚洲菜系版图,日料的覆盖率更是一骑绝尘。数据显示,日料以94.3%的城市覆盖率稳居榜首,远超韩国料理(91.4%)与东南亚菜(63.9%),成为最普及的亚洲餐饮品类之一。

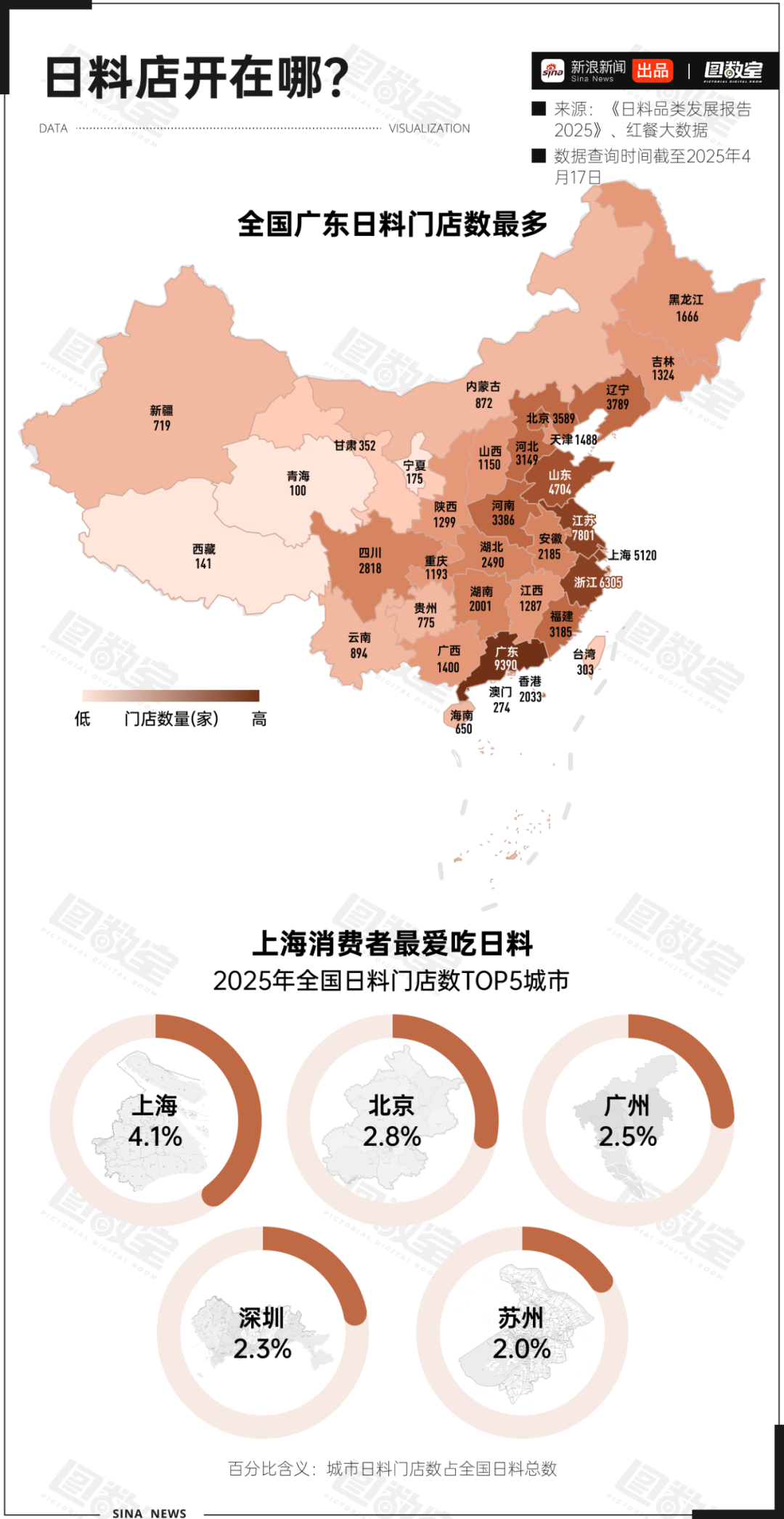

从全国分布区域看,日料门店的版图呈现出“东多西少、南强北弱”的鲜明特征。在省级赛道上,广东、江苏、浙江三省稳稳占据第一梯队,其中广东更是一骑绝尘,门店数超九千家。

这样的格局并非偶然—— 广东是我国第一水产大省,“食鲜”的饮食文化,让当地消费者更能接受以“鲜”“清”为特点的日料;而沿海省份得天独厚的条件,让当地可以拥有更为完善的冷链物流网络,从而保证食材的新鲜直达,为日料赢得市场。

当镜头拉近到城市维度,上海消费者最爱吃日料。不管是外滩高端omakase,还是文艺街区,日料已经深度融入这座国际大都市的餐饮版图。

说了这么多,日料到底都有啥?

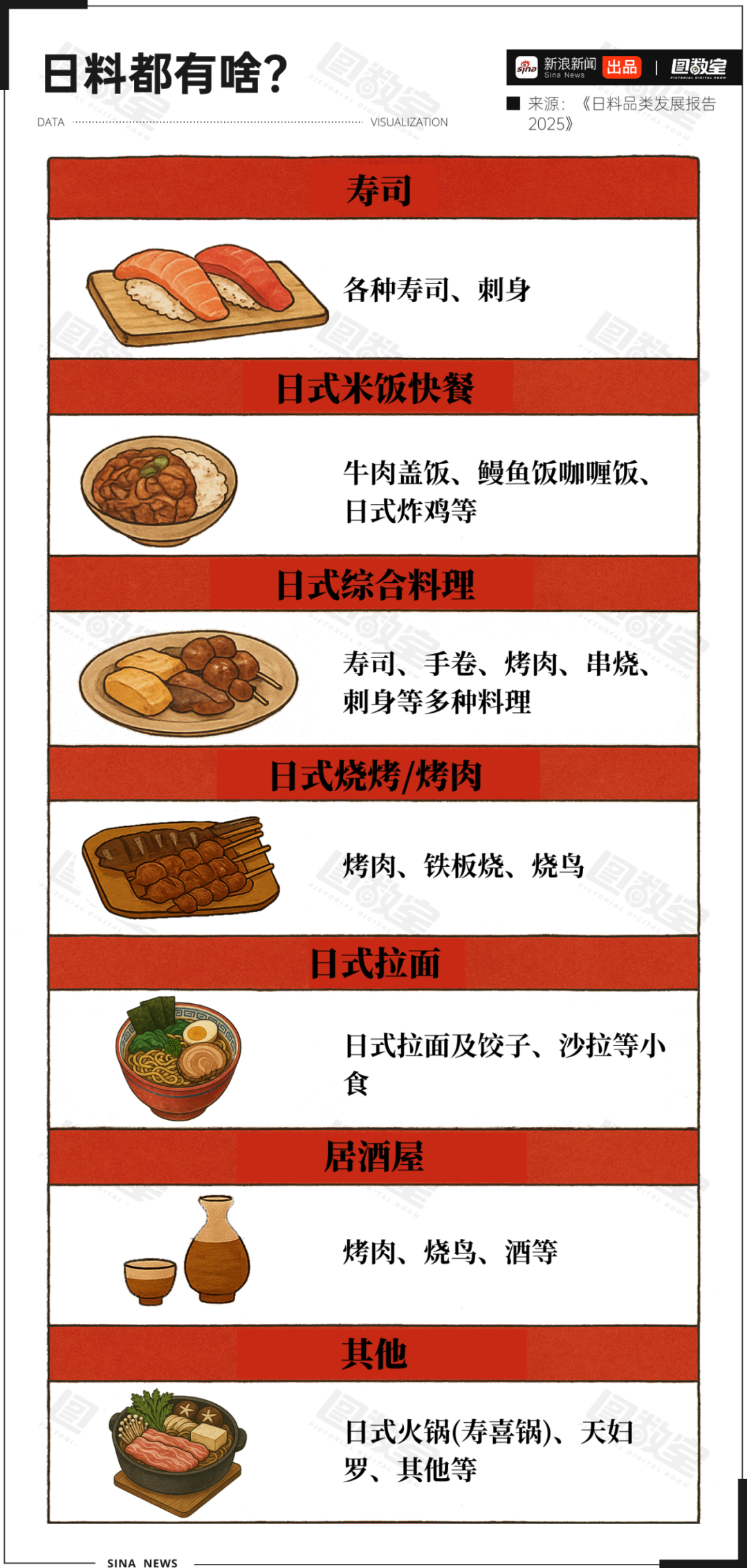

日料从20世纪90年代进入中国市场,历经几十年的发展,我国日料市场形成清晰的品类版图,各细分领域呈现出鲜明的差异化特征:

商场转角处,回转寿司店的传送带永不停歇,三文鱼寿司以每碟15元的亲民价格吸引着年轻食客;写字楼下的日式快餐店则飘着照烧汁的香气,午市特惠的牛肉盖饭套餐总是最快售罄。而夜幕降临后,居酒屋的灯光次第亮起,烧鸟、烤肉、清酒被摆上食客的餐桌。

披着高档外衣的预制菜

如果按照普及度来看,日料应该被称为大众平价美食。但看人均价格,日料各种品类都不算便宜。一碗拉面五十起步,一盘两个的寿司十元起,更别说金枪鱼、三文鱼这种按片按克数计价的食材。

有网友辩驳:全世界外国菜都贵,因为不是本地日常食物,没什么大惊小怪的。但事实并非如此。图数室通过查询本地生活平台上的异域料理榜单发现,日料人均价格位列第一。

具体来看,日料人均价格322.4元,西餐人均价格187.4元,韩餐人均价格122.3元,东南亚菜人均价格120.6元。

当你在幽暗的灯光中饿得发昏,心里暗自嘀咕“不愧价格贵,上得慢才是匠人精神”。但现实是,主厨正从冰箱里拿出那袋料理包。

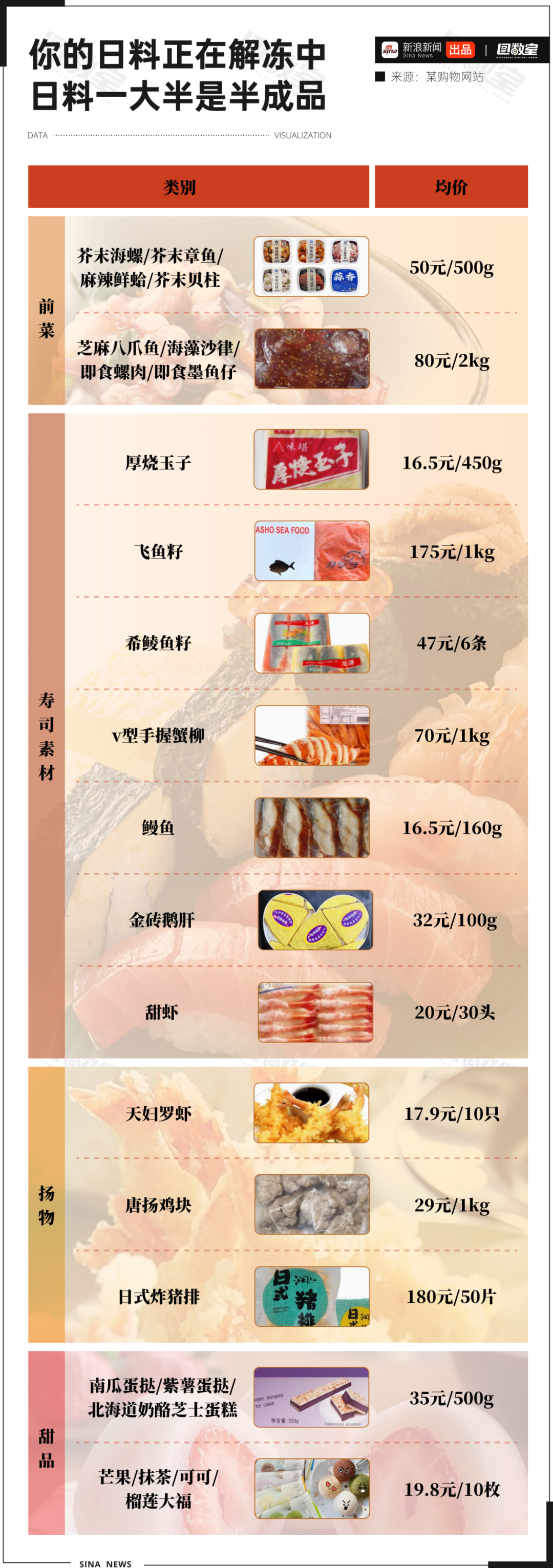

如果说谁是预制菜的重灾区,日料店当仁不让。从前菜的芥末章鱼、麻辣鲜蛤,到寿司素材希鲮鱼籽、鳗鱼、鹅肝,再到炸物、甜品,日料店跑通了供应链。

数据显示,在日本本地,目前就有约100家企业提供超过500种预制菜商品,渗透率接近50%。很多小型居酒屋的90%食材在配送前就已完成预处理。

你可能会说,那我吃刺身。但现实告诉你,往往没那么简单。由于距离产地远,不少日料店的刺身食材是冰冻而非冰鲜。

以北极贝为例,北极贝中的佼佼者清水牌在购物网站上为255元/kg,图数室询问客服被告知通常数量为75个至85个。换算下来,一个北极贝的价格为3.19元。不过在日料店里,北极贝通常被一分为二售卖,这样算,一片的价格仅为1.59元。

如果量大购买价格还会更低。

当一片色泽美丽的北极贝进入口中,你竖着大拇指,和主厨说“欧一西”。

背地里其实还有声音,不知是否被听到,那是钱包在哀嚎。

吃日料是在买账什么?

日料价格偏高,而且贵有贵的道理,可以说是愿打愿挨。

据窄门数据统计,在中国各大城市的高级餐厅中,日料平均占比高达39%,力压群芳,甚至超过本土的中餐(34%)。日料在高级餐厅中的占比,尤其以香港(53%)和上海(39%)最为突出。

而且,中国最贵的餐厅也几乎被日料包圆,各大城市人均消费TOP15餐厅中,日料在杭州占到12席,成都10席,北京深圳各9席。

日料究竟凭啥?

首先从菜品来说,日料更讲究吃食物的原味,食材多以海鲜、肉类为主。

生鱼片切得透亮,配点酱油芥末直接上桌,米饭捏成寿司还带着手温,烧鸟跟和牛经过盐和照烧汁的调味烤炙得恰到好处,再佐以味噌汤,就是丰富的一餐。

在中国人的认知中,高端的食材往往只需要简单的烹饪,而日料的吃法与这一理念不谋而合。

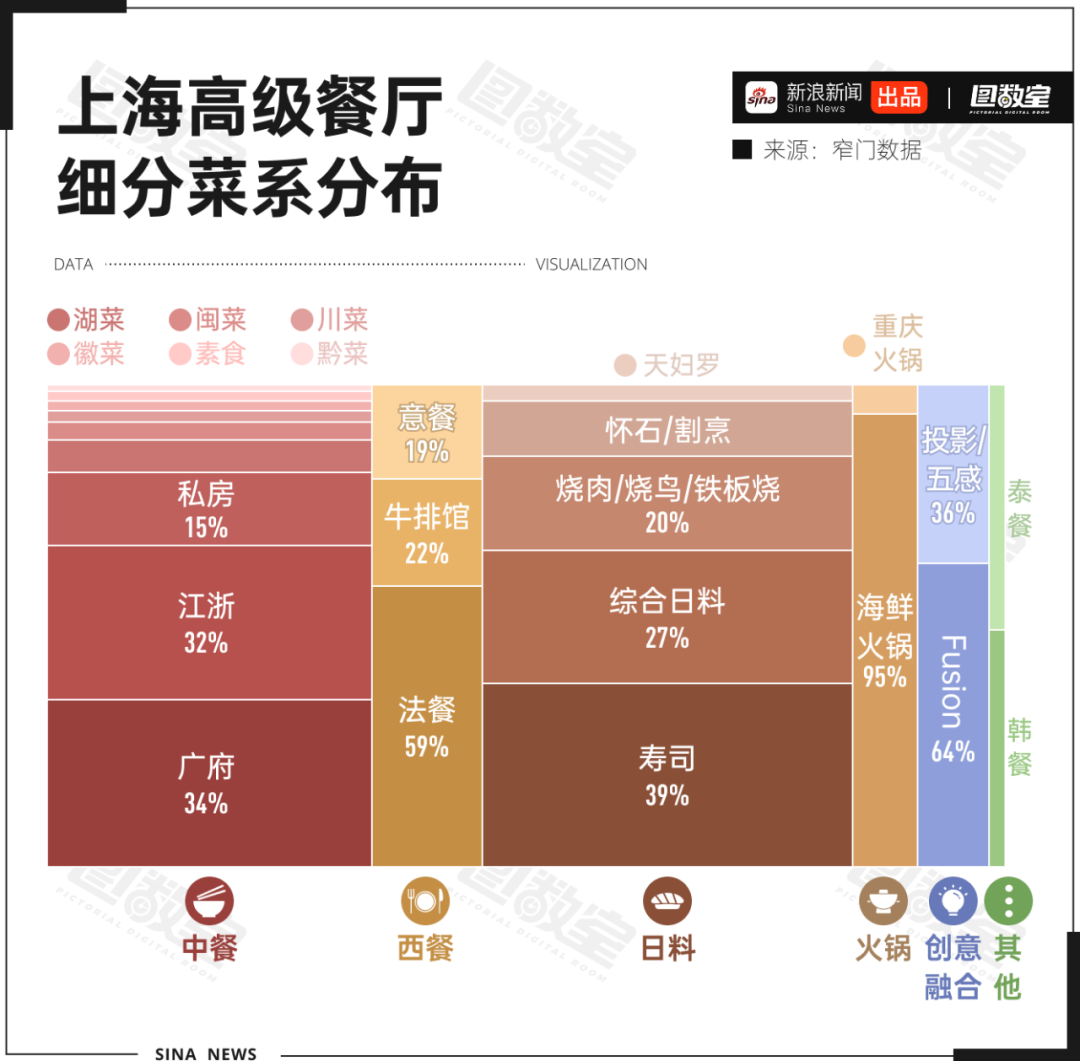

从上海高级餐厅的细分菜系来看,中餐类型中,同样注重食材原味,烹饪方式简单清淡的广府菜(34%)和江浙菜(32%)占据了半壁江山,再次印证了国人的这一观念。

所以说,日料从进入中国,就拿到了“高级餐厅”的入场券。只不过,在冷链供应链发达的当下,很多日料店倒反天罡,烹饪是简单的,至于食材高不高端,就要靠食客自行想象了。

另一方面,同样作为东亚国家,同样用筷子吃饭,日本人还在沿袭咱唐朝老祖宗的分餐制,还融合了西餐的前菜主菜主食甜品的上菜顺序,中西合璧,从形式上就显得倍儿有仪式感。

这其中以omakase最具代表性。

omakase读作“欧妈咖塞”,在日语中是“拜托”的意思,就是说今天吃啥让厨师看着办。

这种餐厅一般会以吧台作为空间布局的核心,由不懂中文的年迈“寿司之神”、“烧鸟仙人”们亲自下厨。食客和主厨零距离接触,一边观赏食物制作的过程,听着讲解,一边享受美食。人均1000+人民币的花销,可能收获惊喜美味,也可能吃不饱。

这些高档日料餐厅通常选址在城市的黄金地段,装修得低调奢华,能够进店用餐本身就代表着一种实力。因为omakase需要提前预订,甚至由熟客引荐,直接走进去大概率被拒绝接待。

说到这里,相信你也悟了,由于凭空制造的“高品质”、“仪式感”和“稀缺性”,消费者选择日料,不单单是满足口腹之欲,更是为了彰显自身的身份和地位。

当越来越多的餐饮人洞悉日料的流量密码,这些溢价符号便开始在中餐版图上疯狂复制:一小碟麻婆豆腐、两棵菜心、两瓣普通的松花蛋,放进精致的小碟子小碗,每人收费几千元;人均消费3888元的原生态云南菜,需要爬高上低才能吃上一口用大象粪便制作的甜品。

中国是日本文化的文明母体之一,如今的中餐却靠模仿日本料理提升档次,这种现象值得深思。

本文来自微信公众号:图数室,作者:图数室