本文来自微信公众号:沧海一土狗 (ID:canghaiyitugou),作者:沧海一土狗,原文标题:《关于海湖庄园协议、特里芬悖论和资本主义的深层次矛盾》,题图来源:视觉中国

文章从马克思剩余价值理论出发,分析特里芬悖论本质是国际剩余价值实现与主权国家征税权不匹配的矛盾。指出美国试图通过“海湖庄园协议”重构全球贸易体系,但其依赖军事霸权强行征税的设想已不现实,最终揭示中国凭借制度优势和生产力突破,可能成为新消费中心,重构全球贸易秩序。

• 🌍 特里芬悖论本质:全球剩余价值实现缺乏主权征税权支撑,美国军事霸权替代征税权不可持续。

• ⚖️ 制度优劣对比:资本主义用冗余阶层消耗剩余导致债务危机,社会主义通过再分配闭环化解过剩。

• 💣 海湖庄园协议矛盾:既要求债务重组转嫁历史负担,又企图用“阶梯关税”强征未来剩余价值税。

• 🚀 中国转型潜力:依托制度优势提升劳动者收入和新质生产力,推动从生产中心转向消费中心。

• 🔄 剩余价值循环:国际贸易中顺差国输出剩余,逆差国承担债务,本质是资本主义矛盾的全球化延伸。

• 🌐 生产力决定论:供给创造需求的萨伊定律在国际贸易中依然有效,生产力优势才是消费中心的核心支撑。

最近,全球关税战打得十分热闹,一份被称为“海湖庄园协议”的草稿被广为流传,很多投资者都在讨论其可行性。

事实上,这份协议的核心主旨有两个:

1、如何处置美国庞大的国债;

2、如何化解特里芬悖论。

在这两个问题当中,更要紧的是后者,即如何重构全球贸易体系,化解特里芬悖论。

关于特里芬悖论是什么,网络上已经有很多讨论了,这里就不再展开了。我们这篇文章更侧重于:

1、特里芬悖论的实质是什么;

2、该如何化解特里芬悖论。

当然,对于这两个问题也有大量的分析,但是,很难切中要害。这是因为这些分析都囿于西方经济学,然而,真正的药方在马克思的理论里,不幸的是,由于意识形态的问题,较少的人会去马克思那里找药方。

于是,就有了一个极其诡异的现象:伟大的马克思在100多年前已经给出解题方案了,但是,由于意识形态问题,“特里芬悖论”这个假悖论依旧被当成一个真悖论。

下面我们站在巨人的肩膀上,一起看一看特里芬悖论到底是怎么回事,它又如何跟资本主义的深层次矛盾关联的。

剩余价值和剩余价值的实现

供给创造需求——萨伊定律。

萨伊定律是一切分析的起点,如果不存在扭曲,那么,看不见的手会起作用,供给会创造需求,整个社会不存在过剩。

但是,在资本主义经济体里,我们又观察到了过剩,以及因为过剩所爆发的战争。

马克思以极高的洞察力找到了那个扭曲——生产资料私有制。资本有一个天性,追逐利润,追逐剩余价值,这会导致工人的工资w持续性地低于均衡工资w*,最终导致了产能过剩。

生产资料私有制扭曲了分配,分配问题阻止了萨伊定律生效。

每个资本家都在追逐剩余价值,没有人想当傻瓜,于是,公共的悲剧发生了,资本家的竞争导致世界产能的堆积,周期性地爆发产能过剩危机成了一个必然。

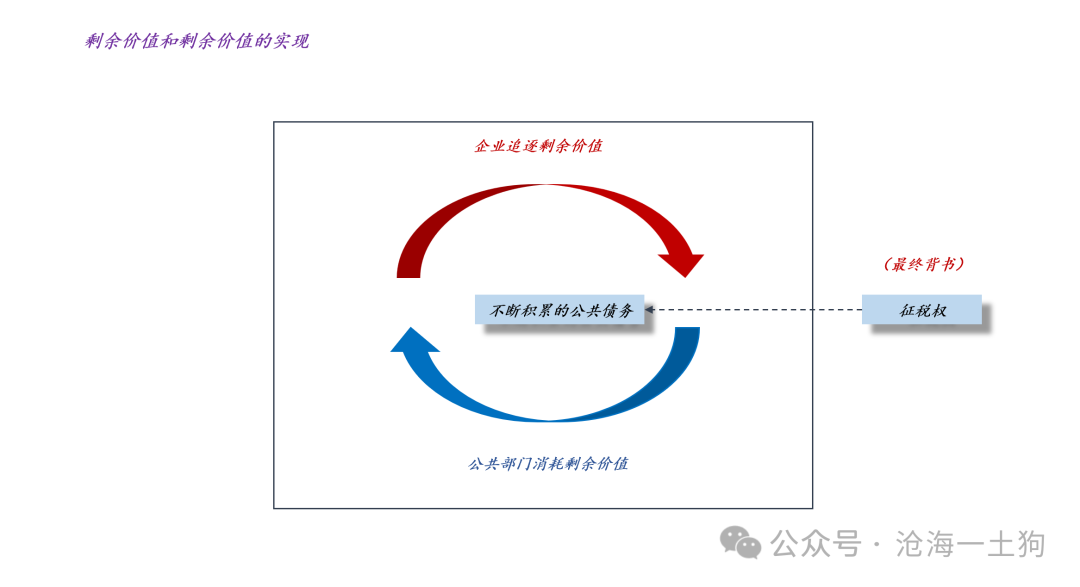

于是,另一位天才站了出来,凯恩斯说,我们可以利用公共部门作为剩余消耗中心,帮助企业实现利润。

但是,这种玩法也有一个问题,公共部门可能无序扩张,其消耗的剩余超过了企业创造的剩余。

于是,资本主义的问题从产能过剩转化成了政府债务问题以及通胀问题,到了这个阶段,资本主义已经发展到了现代形态了,跟当今的世界很像了。

由于主权政府有征税权,所以,政府债务问题以及通胀问题,都有一个解决的出口。

资本主义和社会主义

上述讨论告诉我们,资本主义有一个内生性冲动——资本要追逐剩余价值,这导致实际工资w偏离w*,于是,就需要一个外力——公共部门——把实际工资推回w*。

在“推回机制”这里又有了一个分叉,一个办法是创造一些冗余人员,消耗剩余,通过掺沙子的办法让w和w*接近;另一个办法是政府补贴工人,给工人提供较高的福利,即补贴w,让w接近w*。

事实上,前者就是现代资本主义,它创造了一个食利阶层,消耗剩余;后者就是社会主义,直接利用政府补贴对抗资本追逐剩余的冲动。

不难发现,后者才是一个闭环,剩余价值来自于劳动者,政府利用再分配兜兜转转又返回给劳动者,最后这个社会既不存在冗余阶层,也没有大量过剩。

现代资本主义只是把一个问题转化成了另一个问题,冗余阶层会不断地膨胀,最后反过来绑架政府,于是,政府债务问题,贫富差距问题,通胀问题频频发生。

因此,在马克思的框架里,现代资本主义的解决方案其实就是拆东墙、补西墙,把一个问题包装一下变成了另一个问题。

国际剩余和国际剩余的实现

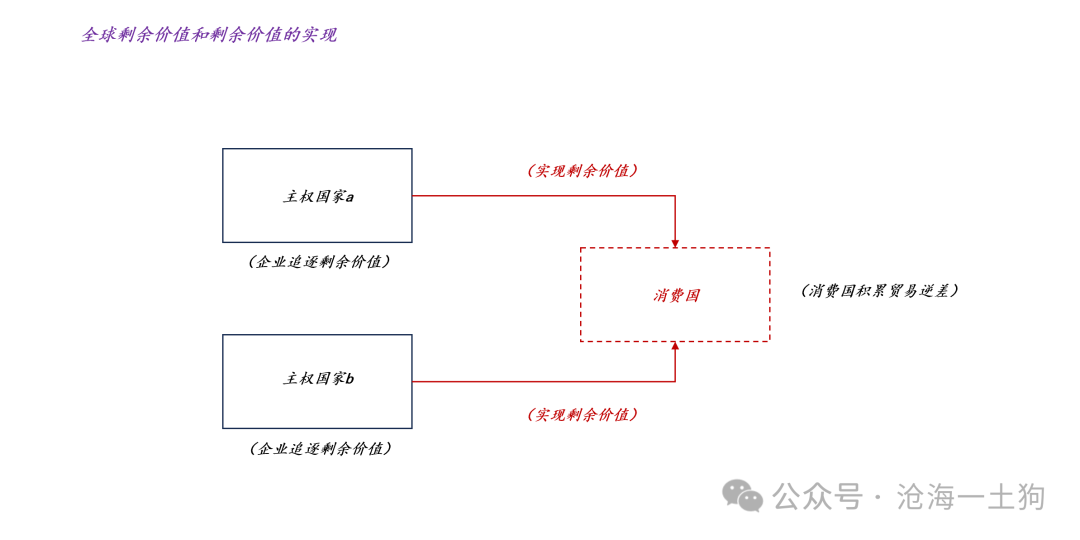

上述讨论是封闭经济体的场景,我们可以把它扩大为全球场景,新场景中既有主权国家,也有贸易联盟,解题思路更加开阔:既然不想让国内的冗余阶层过于庞大,那么,把剩余价值出口到海外不就能实现剩余价值了么?

但是,所有的出口国都这么想的,于是,一个全球意义上的对手盘呼之欲出。

如上图所示,主权国家a和主权国家b同时向消费国出口,并形成顺差,消费国则不断地积累贸易逆差。

不难发现,消费国实际上相当于单一国家情形里的公共部门,不断实现的剩余最后都会转化成公共部门的债务。

这时候特里芬悖论就呼之欲出了,在单一国家情形里,公共部门有征税权,征税权可以给海量的政府债务背书。

但是,在多主权国家的场景里,消费国并没有对其他国家的征税权,所以,在特里芬悖论里才有以下荒诞的表述,一会儿要美国当逆差国,一会儿又要美国当顺差国。

其根源在于,他没有用马克思的范式去思考问题,在更高的维度来看,美国这种消费国需要拥有对其他国家的征税权来给庞大的美国债务背书。

但是,在实际操作中,美国并没有这样的权力,他是通过军事、科技、货币等方面的优势来替代征税权。一旦美国的军事、科技等方面的优势出现裂痕,那么,特里芬悖论又跳出来了——没有征税权,你凭什么当这个消费国呢。最后,消费国所积累的庞大债务就成了一个定时炸弹。

关于海湖庄园协议

有了上面的推理,我们就不难明白两个问题了:

1、为什么是关税;

2、为什么特朗普特别关注美债市场。

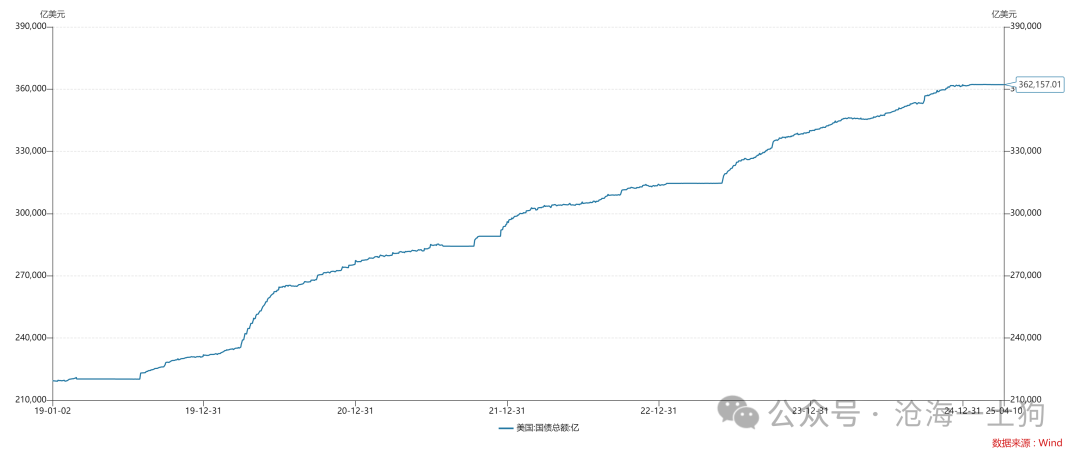

在特朗普看来,庞大的美国债务实际上来源于国际剩余的实现,这些债务并不仅仅是美国人自己的债务。

所以,才会扯到匪夷所思的债务重组和基于贸易顺差的关税。如果我们站在自由贸易的角度来看,特朗普就是个疯子,成天疯疯癫癫的;如果站在全球剩余价值实现的角度来看,一切就顺理成章了:

1、存量债务来自于历史上的剩余实现,所以,债权人有义务承担一部分化债成本,债务重组是一个必然选项;

2、增量债务必然来自于未来的贸易顺差,所以,特朗普要求拥有对顺差征税的权力;

当特朗普“对等关税”一落地,全球一片哗然,他的算法简单粗暴到令人啼笑皆非:

用各国对美商品贸易盈余除以对美商品出口总额(如果为负,就取10%)。

但是,如果我们用全球剩余价值实现的角度来看,就不会嘲笑他了。他们在像收水电费一样地收“剩余价值实现税”,还很贴心地搞了一个阶梯收费——多用多收。

因此,“海湖庄园协议”对美国来说是最优解,既解决了巨量美债所制造的燃眉之急,还拿到了征税权,杜绝了后顾之忧。从这个意义上来讲,“海湖庄园协议”正中要害,让全球剩余价值循环体系闭环。

但是,在政治上,这份协议又是极其幼稚的——凭什么?凭什么美国当这个消费国?凭什么美国拥有这个征税权?

如果是1944年的美国(ps:布雷顿森林体系建立),或者是1971年的美国(ps:布雷顿森林体系),甚至是1985年的美国(ps:广场协议签订),美国要求对顺差征税,别人都不敢反对,但是,现在是2025年了,2008年金融危机都过去了近二十年了。美国没有资格站在实力的角度去征收这个税。

结束语

综上所述,“海湖庄园协议”只是美国政府一厢情愿的美好幻想,现实特别骨感,特朗普也只能拍着大腿骂以前的总统们——你们早干嘛了?

在不改变社会制度的前提下,资本主义的深层次矛盾很难解决,自由贸易体系缝缝补补维持这么多年十分困难,他需要美国对全球保持碾压的单极优势。但是,这个条件正在瓦解,以至于单一消费中心的国际贸易体系正在解体,并且速度越来越快,这并不是任何人所能阻止的。我们所能做的也只能是减少旧制度结束所带来的冲击,以及尽快重构贸易的新秩序。

有人会讲,特朗普政府企图做一个不带中国玩的新贸易体系,大家画太平洋而治。这其实是“海湖庄园协议”另一个幼稚的地方,中国制造业比重超过了全球的30%,这怎么绕开啊?世界可以没有特朗普政府,但是,不会没有自由贸易。

最后,还是回到了萨伊定律——供给创造需求。在国际上,生产力才是真正的硬通货,谁说出口国没法变成消费中心的?中国成为消费中心,既有生产力的优势,又有巨大的社会制度优势。

在资本主义制度下,美国政府既需要投入海量的资源维持军力优势,还需要养一个冗余阶层,吸收剩余,这对全球而言是浪费,是制度成本;但是,由于中国的制度优势,中国根本不必靠冗余人员来实现剩余,中国完全可以大幅提高劳动者收入,大幅提高基础学科建设投入,进一步加大新质生产力投资,甚至于多搞几次探月,因为中国抓的是生产力这个牛鼻子,中国的制度是为提高生产力服务的。

所以,大家不要被历史惯性所束缚,想当然地认为美国过去是消费中心,未来还是,认为中国过去是生产中心,未来也没能力转为消费中心。

在这种重大的历史关口,我们更应该回头看,从历史中吸取教训,从那些经过百年岁月检验的伟大天才那里汲取养分,是马克思不如那帮网红经济学家,还是凯恩斯不如??少刷点短视频,少听些路演,认真翻翻书,当下的这些事并不稀奇。

剩余价值,真是天才到让人嫉妒的洞见啊。